イランを理解するためのブログ(イスラム教シーア派とは)(柳田のブログ)

「シーア」とは

シーア(شِيعَة)はアラビア語で「شيع」という動詞から派生する「追随者」「同行者」「党派」を意味する普通名詞で、初期のシーヤ派の人々が、「アリー派」(شيعة علي、Shī‘ah ‘Alī)と呼ばれたことに由来している。後には、シーアに単に定冠詞を付したアッ=シーア(ash-Shīʻa)という語で同派を意味するようになり、宗派の名称として定着した。シーヤに属する人のことをシーイー(شيعي、Shīʻī)と言い、スンナ派信徒を意味する「スンナに従う人」(スンニー)に対応する。従って、日本語で、シーアあるいはシーイーに「派」という語を付すのは「派・派」となり、厳密に言えば同一語の繰り返しである。

教義

アリーとその子孫のみが指導者(イマーム)としてイスラム共同体を率いることができるという主張から始まったシーア派は、その後のスンナ派による歴代イマームに対する過酷な弾圧、そしてイマームの断絶という体験を経て、スンナ派とは異なる教義を発展させていった。

歴代イマームを絶対的なものと見なす信仰・教義、歴代イマーム(特にアリーとフサイン)を襲った悲劇の追体験(アーシューラー)、イマームは神によって隠されており(ガイバ)、やがてはマフディー(救世主)となって再臨するという終末論的な一種のメシア信仰は、シーア派を特徴付けるものである。このガイバは初期のシーア派の一派であるカイサーン派によってはじめて唱えられ、カイサーン派が分裂・消滅した後もシーア派の多くの派に取り入れられた。ただし、ザイド派等これらを否定する分派も存在する。

スンナ派に比べ、一般に神秘主義的傾向が強い。宗教的存在を絵にすることへのタブーがスンナ派ほど厳格ではなく、イランで公の場に多くの聖者の肖像が掲げられていることにも象徴されるように、聖者信仰は同一地域のスンナ派に比べ一般に広く行われている。

スンナやハディースに対しても、ムハンマドのみならず歴代イマームの行為も範例として採用しており、逆にアブー=ターリブに批判的な真正(サヒーフ)ハディースを捏造と解釈するなど、スンナ派とは大きな乖離が見られる。

イランにおいては、第3代イマームのフサインはサーサーン朝王家の女性を妻とし、以降の歴代イマームはペルシア帝国の血を受け継いでいるという伝承があり、ペルシア人の民族宗教としての側面もある。

なお、スンナ派が六信五行であるのに対し、シーア派は五信十行である。

- 五信

-

- 神の唯一性

- 神の正義

- 預言者

- イマーム

- 来世

- 十行

-

- 礼拝

- 喜捨(施し)

- 断食

- 巡礼

- 五分の一税

- ジハード(努力すること)

- 善行

- 悪行の阻止

- 預言者とその家族への愛

- 預言者とその家族の敵との絶縁

歴代イマーム

ムハンマドの死後、彼の血を引くアリーを後継者に推す声も上がったが、実際にカリフの地位についたのはアブー・バクルであった。以後ウマル・イブン・ハッターブ、ウスマーン・イブン・アッファーンと継承されていったが、ウスマーンの死後アリーが後継者に指名され、656年に第4代正統カリフとなった。しかし、ウスマーンが属していたウマイヤ家のムアーウィヤがこれに反対し、激しい抗争の末アリーは661年にハワーリジュ派の刺客に暗殺され、ムアーウィヤはカリフの地位についてウマイヤ朝を開いた。アリーの子ハサン・イブン・アリーはムアーウィヤと和平を結んだものの、669年にハサンが死亡し、680年にムアーウィヤも死亡すると、ハサンの跡を継いだ弟のフサインがクーファのシーア派の招きを受け、ウマイヤ朝第2代カリフのヤズィード1世に対して叛旗を翻した。しかしクーファはヤズィード軍によって制圧され、フサインは680年にカルバラーの戦いによって殺された。これによってシーア派は政治勢力として完全に力を失い、またスンニ派と決定的に決別することとなった。

フサインの死後もアリーの子孫たちはイマームに就任し続けたものの、やがて誰をイマームとみなすかによってシーア派内でも分派が繰り返されるようになっていった。主流派はフサインの子であるアリー・ザイヌルアービディーンを第4代イマームとして認めたが、これに反対してフサインの異母兄弟であるムハンマド・イブン・ハナフィーヤをイマームとする一派が分派した。シーア派最初の分派であるカイサーン派である。この派は685年に指導者ムフタールのもとでムハンマド・イブン・ハナフィーヤを推戴してクーファで決起し、ムフタールの乱を起こした。この乱でカイサーン派は一時イラクの大部分を支配したものの、687年にクーファが陥落して乱は終結し、さらに700年にムハンマド・イブン・ハナフィーヤが死ぬと、イマームは神によって隠されたとする一派とムハンマドの遺児をイマームとする一派に分裂し、その後も分裂を続けて8世紀には消滅した。しかしこの派の提唱したイマームは神によって隠されたという概念はガイバとしてシーア派諸派に取り入れられ、シーア派を特徴づける概念の一つとなった。

アリー・ザイヌルアービディーンを推戴した一派も、713年に彼が死ぬと再び分裂することとなった。主流派はムハンマド・バーキルを第5代イマームとしたが、その弟であるザイド・イブン・アリーをイマームとする一派が分派し、ザイド派を形成した。ザイド派は21世紀においても有力な宗派として存続している。主流派においてはムハンマド・バーキルが743年に死ぬとその子であるジャアファル・サーディクが第6代イマームとなるが、彼が765年に没すると再び分派騒動が起きた。主流派はジャアファル・サーディクの子であるムーサー・カーズィムをイマームと認めたが、ムーサー・カーズィムの兄であるイスマーイール・イブン・ジャアファルを支持する者たちが分派したのである。この派閥はイスマーイール派と呼ばれ、この後も分派を繰り返しつつニザール派やホージャー派などの宗派を生んだ。ムーサー・カーズィム派はこの後も存続し、8代アリー・リダー(エマーム・レザー、799年 – 818年)、9代ムハンマド・タキー(818年 – 835年)、10代アリー・ハーディー(835年 – 868年)、11代ハサン・アスカリー(868年 – 874年)と続いていくが、ハサン・アスカリーが死去し、その子であるとされるムハンマド・ムンタザルが「神によって隠される」とこの派のイマームもガイバの状態となり、十二イマーム派となった。

分派

シーア派は、預言者の後継者の地位をめぐって政治的に分裂した経緯をもつため、しばしば正当なイマームとしてアリーの子孫のうち誰を指名するかの問題によって分派した。現在、宗派として一定の勢力をもつのは、十二イマーム派、イスマーイール派、ザイド派などがある。十二イマーム派はイランやイラク、レバノンなどに勢力をもち、シーア派の比較多数派である。図の通り、シーア派諸派が共通してイマームと認めるのはアリーのみである。

- カイサーン派(消滅)

- ザイド派

- イスマーイール派

- カルマト派(消滅)

- ドゥルーズ派

- ムスタアリー派

- ハーフィズィー派

- ニザール派

- 十二イマーム派

- シャイヒー派

- バーブ教(イスラム教から分離)

- バハイ教(イスラム教から分離)

- バーブ教(イスラム教から分離)

- シャイヒー派

- アラウィー派

- アレヴィー派(?)

十二イマーム派

シーア派の多数派である十二イマーム派は、その名のとおり初代アリーから12代ムハンマド・ムンタザルまでの12人をイマームとする派である。874年に12代イマームが人々の前から姿を消し、ガイバ(隠れ)と呼ばれる状態となったが、その後もイマームは隠れたまま存在しており、最後の審判の日に再臨すると考えられている。なお、874年から940年までは12代イマームの代理人が指名され続け、イマームと信者との接点はわずかながら残っていたものの、940年に4代目の代理人が後継者を残さず死亡したため、以後はイマームとの接点を完全になくすこととなった。このため、十二イマーム派では874年から940年までをガイバトゥル・スグラー(小ガイバ、小幽隠)、940年以降をガイバトゥル・クブラー(大ガイバ、大幽隠)と呼ぶ。

イスマーイール派

イスマーイール派は、7代目のイマームをめぐって十二イマーム派とは別の道をたどった派で、第7代イマームが死んでその子孫の絶えた後に、誰を指導者として推戴してゆくかの問題によって、多くの派に分かれている。もともと主流派では7代イマームの死後、イマームは存在しなくなったと考えているので、イスマーイール派は通称七イマーム派ともいう。イスマーイール派でもガイバの観念はあるが、各分派によってその対象者は異なる。イスマーイール派のうち現在もっとも勢力の強いインド・パキスタンのホージャー派は、イスマーイール派の諸派のうち12世紀にイマーム制度の復活を宣言したニザール派の系譜を引いており、現在もイマームが指導している。

ザイド派

ザイド派は十二イマーム派やイスマーイール派に比べると少数派で、イエメンに勢力をもつ。ザイド派は先の二派と分派したのは5代目のイマームの継承をめぐる問題であったので、五イマーム派と呼ばれることもある。他の有力諸派と異なり、ザイド派はガイバ説を採用していない。

そのほかの分派やイスラムからの分離

シーア派の中にはスンナ派に対して政治的に先鋭的な主張を持ち、スンナ派と一線を画していく中で特に独特の教義を持つに至った分派も存在する。系統不明のアラウィー派やイスマーイール派の流れを汲むドゥルーズ派などは、しばしば他のムスリム(イスラーム教徒)からイスラームの枠外にあるとみられている。バーブ教(バーブ派)やバハイ教(バハーイー派)は既にイスラムから完全に分離したとされている。

アラウィー派はトルコ南部やシリアやレバノンに存在し、シリアのアサド大統領が代表的なアラウィ―派である。主に軍人に多かったのです。

ドゥルーズ派はイスラエルでは国境警備隊の隊員(イスラエルではグリーンベレー)に多いのです。子供は女性の体からではなく男性の体から生まれてくると信じているため、男性はズボンの裾を縛っているのも特徴うだそうです。

<コマーシャル>

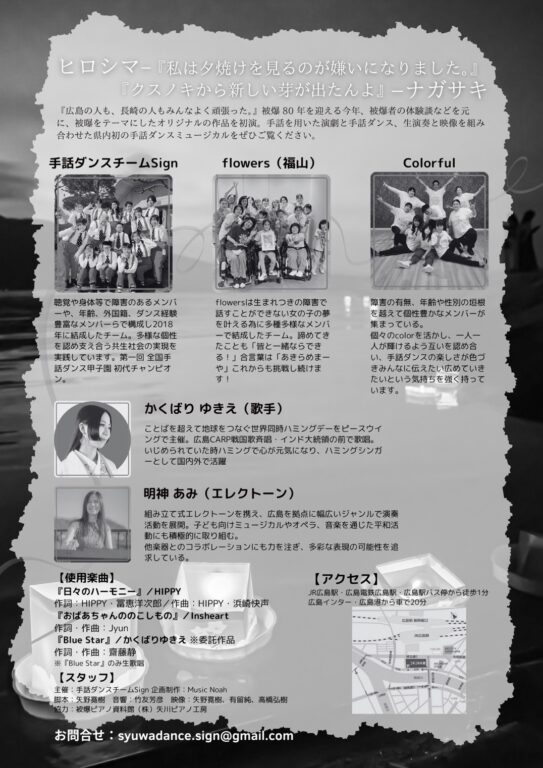

8月3日にエールエール広場(広島駅南口地下広場)にて、手話ミュージカルが開催されます。無料ですので是非手話ミュージカルに関心をお持ちください。